مسارات تهريب الافارقة إلى اليمن.. أرقام صادمة وملامح سوقٍ يُدار بيد المهرّبين

تقارير - Wednesday 20 August 2025 الساعة 10:38 am عدن، نيوزيمن، خاص:

عدن، نيوزيمن، خاص:

على الرغم من أن اليمن غارق في حربٍ مدمّرة منذ أكثر من عقد، تسببت في انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية التحتية وتفاقم الأزمات الإنسانية، فإن البلاد ما تزال تلعب دورًا محوريًا كمعبر رئيسي للهجرة المختلطة القادمة من القرن الإفريقي باتجاه دول الخليج. هذا الدور لم يَنتُج عن قوة تنظيمية أو قدرة على الاستيعاب، بل عن فراغ أمني وهيكلي حوّل السواحل اليمنية إلى بوابة مفتوحة لشبكات التهريب، في وقتٍ باتت فيه الدولة شبه غائبة عن المشهد.

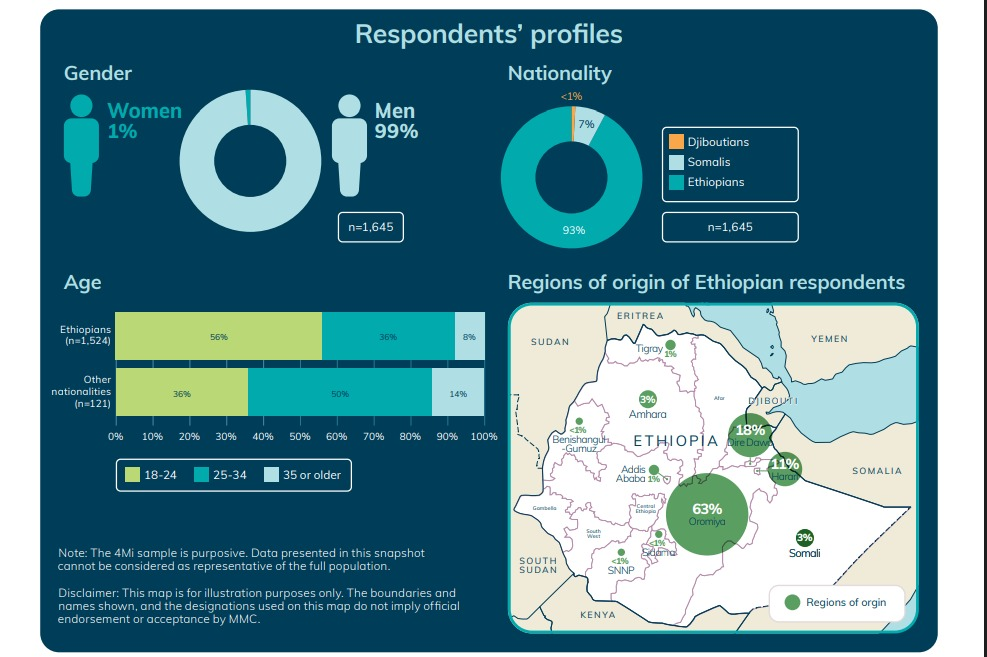

تقرير حديث لـ"مركز الهجرة المختلطة" (MMC) وضع الضوء على هذا الواقع المظلم، كاشفًا معطيات مروّعة حول ديناميات التهريب عبر "المسار الشرقي" الممتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن. التقرير استند إلى 1,645 مقابلة مباشرة مع مهاجرين بالغين وصلوا اليمن خلال العامين الماضيين في محافظتي لحج وتعز، ليقدم صورة نادرة عن الكواليس الحقيقية لهذه الرحلات.

ما تكشفه الأرقام لا يترك مجالًا للتأويل: نحن أمام سوق مغلق يُدار بيد المهرّبين، حيث لا يملك المهاجر قرارًا في مساره ولا حتى في نقطة نزوله، بينما تتحكم الشبكات في كل تفاصيل الرحلة، من السعر والمدة إلى الطعام والماء وحتى فرص النجاة. إنها رحلة تتحوّل من بحثٍ عن الأمان والرزق إلى حلقة جحيم متكررة من التضليل الممنهج، والابتزاز المالي، والاستغلال البشري، تنتهي بكثيرين إما عالقين على الأراضي اليمنية أو معادين قسرًا إلى نقطة البداية.

من يحكم الطريق؟ المهرّبون أولًا

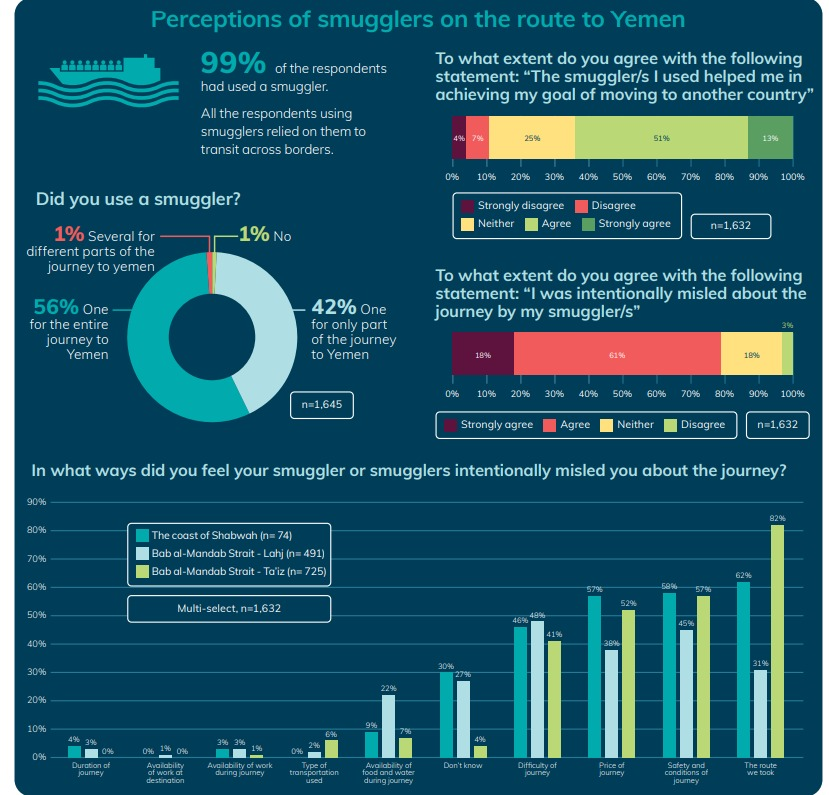

التقرير يوضح أن 99% من المهاجرين اضطروا لاستخدام مهرّبين لعبور البحر والوصول إلى اليمن. أكثر من نصفهم (56%) ظلوا مع مهرّب واحد طوال الرحلة، في صورة تكشف عن تماسك هذه الشبكات عبر الحدود.

لكن الوجه الأكثر قسوة يتمثل في أن 99% من المهاجرين أكدوا أن المهرّب وحده هو من يحدد مكان النزول على الساحل اليمني. المهاجر ليس أكثر من "حمولة بشرية" تُلقى حيث يرى المهرّب أن هناك ربحًا أو فرصة لتفادي الدوريات الأمنية.

وفي خضم هذه السيطرة، يعيش المهاجرون ازدواجية مؤلمة: 54% يرون المهرّب مجرمًا يستغلهم ويعرّضهم للخطر، بينما 43% وصفوه بمزوّد خدمة لا غنى عنه. هنا تتجلى المفارقة: يكره المهاجر جلاده لكنه مضطر للتمسك به، لأنه الخيار الوحيد لعبور البحر.

التقرير وثّق أيضًا أن 79% من المهاجرين تعرضوا لتضليل متعمّد. قيل للبعض إن الرحلة لن تستغرق سوى ساعات، لكنها امتدت لأيام في الصحراء دون ماء أو غذاء. آخرون أُجبروا على دفع مبالغ إضافية بحجة "رسوم طارئة".

شاب إثيوبي ذكر في المقابلات: "باع والدي أرضنا ليدفع ثمن الرحلة. في البحر قالوا لنا: ادفعوا أكثر وإلا سنترككم. لم نكن نملك شيئًا. بكيت ورأيت صديقي يُلقى في الماء لأنه رفض الدفع." هذه الشهادات تجعل المهرّب ليس مجرد وسيط، بل الحاكم الفعلي للطريق، يقرّر مصير آلاف الأرواح وفق حسابات الربح والخسارة.

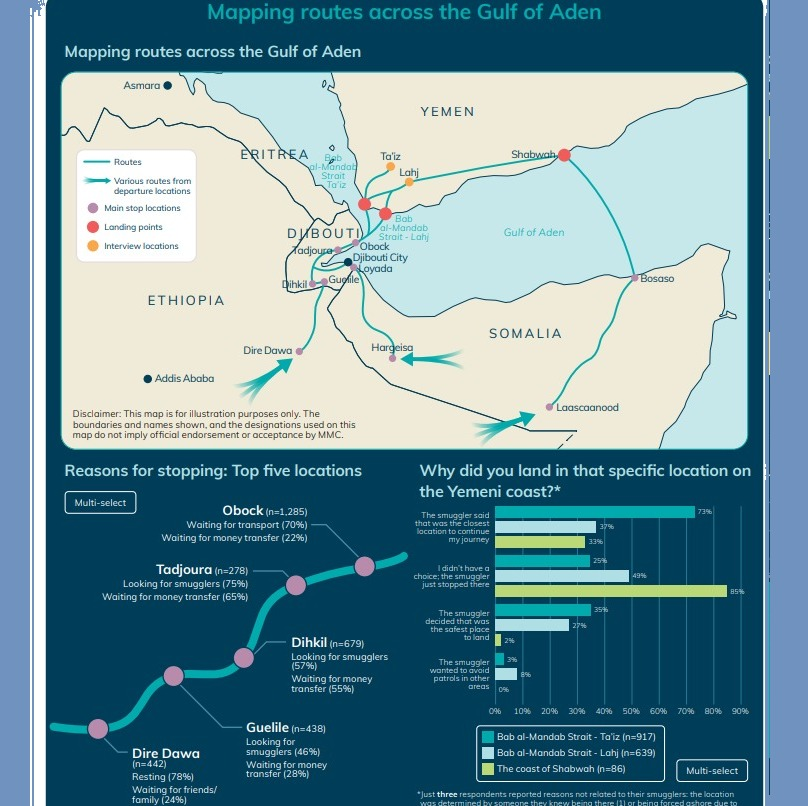

خرائط المسارات: من أوبوك إلى باب المندب

يبدأ المسار الشرقي عادةً من مدينة أوبوك الساحلية في جيبوتي، حيث أظهرت المقابلات أن 94% من المهاجرين استخدموا هذه النقطة كبوابة أولى نحو البحر. هناك، وفي مدن أخرى مثل دِخل وتَجُورا وجيبوتي سيتي، لا يعيش المهاجرون أجواء انتظار طبيعية، بل يُكدَّسون في أماكن أشبه بـ"مخازن بشرية" مكتظة، في ظروف غير إنسانية. تُغلق الأبواب عليهم، يُمنعون من الخروج، ويُجبرون على الانتظار أيامًا أو أسابيع حتى يجمع المهرّبون العدد المطلوب لعبور البحر أو يحصلوا على مزيد من الأموال عبر اتصالات متواصلة مع أسر المهاجرين. هذه اللحظات المعلقة بين البحر والبر تختصر القسوة التي يعيشها المهاجرون: لا طريق للعودة، ولا يقين في ما ينتظرهم.

وبعد الرحلة البحرية القصيرة لكن المميتة، تتوزع نقاط الهبوط على السواحل اليمنية: لحج استقبلت 56% من الوافدين، تعز 39%، شبوة 5%. لكن الأرقام وحدها لا تحكي القصة كاملة. ففي عام 2024، رصد التقرير تحولًا ملحوظًا من لحج إلى تعز وشبوة، ليس بدافع اختيار المهاجرين، بل كنتيجة مباشرة لـ"التكتيكات الذكية" التي تتبعها شبكات التهريب لتفادي خفر السواحل اليمني والحملات العسكرية المشتركة. بمعنى آخر، يتحكم المهرّبون بمصير آلاف البشر عبر إعادة رسم خرائط النزول كلما اشتدت الرقابة.

أحد المهاجرين الذين قابلهم الباحثون لخّص هذه المعاناة بجملة قصيرة لكنها مؤلمة: "كنا نظن أننا سنصل عدن مباشرة، لكنهم أنزلونا في مكان مظلم بتعز. قالوا لنا: هنا أكثر أمانًا. لكننا وجدنا أنفسنا في أيدي مهرّبين آخرين، واضطررنا لدفع المال من جديد." شهادة واحدة، لكنها تعكس مأساة جماعية لمئات الآلاف، حيث تتكرر دورة الاستغلال بلا نهاية: دفعٌ عند الانطلاق، دفعٌ عند النزول، ثم دفعٌ آخر لمواصلة الطريق.

اقتصاد التهريب: التضليل كـ"نموذج عمل"

ويكشف تقرير مركز الهجرة المختلطة (MMC) أن اقتصاد التهريب في البحر الأحمر وخليج عدن لا يقوم على مجرد نقل أشخاص من ضفة إلى أخرى، بل هو منظومة ابتزاز متكاملة تُدار كـ"نموذج عمل" قائم على التضليل والمفاجآت. فالمهاجر، منذ لحظة الاتفاق الأولى، يُقدَّم له سعر وهمي يبدو مقبولًا، لكنه لا يلبث أن يتحول إلى سلسلة لا نهائية من "الدفعات الإضافية". عند كل محطة توقف – سواء في جيبوتي أو على السواحل اليمنية – يُفرض على المهاجرين دفع مبالغ جديدة تحت مسميات مختلفة: "رسوم حماية"، "تكلفة نقل"، أو "إكراميات" للمهرّبين المحليين.

محطات الانتظار في أوبوك ودِخل وتَجُورا ليست مجرد أماكن تجمع، بل تحولت إلى ما يشبه أسواق سوداء مالية. هناك يُحتجز المهاجرون في غرف مكتظة تُغلق أبوابها بإحكام، ويُسمح لهم فقط بإجراء اتصالات مع أسرهم لطلب تحويل الأموال. وفي حال تأخر الدفع، يتعرضون لعقوبات قاسية تبدأ بالحرمان من الطعام والماء، وقد تصل إلى الضرب المبرح والتهديد بالقتل.

إحدى الشهادات التي أوردها التقرير تختصر حجم القسوة: "اتصلوا بعائلتي وقالوا لهم: ادفعوا وإلا لن تروني حيًا. بكيت على الهاتف. دفعوا بعد أسبوع، وعندما خرجت كنت أزن نصف وزني." هذه الكلمات ليست استثناءً، بل تمثل نمطًا ممنهجًا من التعذيب النفسي والبدني الذي يُمارسه المهربون لتحويل أجساد المهاجرين إلى أوراق ضغط مالية.

الأرقام التي رصدها التقرير تكشف أن 79% من المهاجرين تعرّضوا للتضليل المباشر فيما يخص الأسعار والظروف، وأن الغالبية دفعت مبالغ أكبر بكثير مما وُعدت به في البداية. ويذهب كثير من هذه الأموال عبر قنوات تحويل غير رسمية، ما يعزز قوة شبكات التهريب ويجعلها أكثر قدرة على التوسع والالتفاف على أي محاولات للرقابة.

بهذا الشكل، يصبح اقتصاد التهريب ليس مجرد نشاط جانبي، بل سوقًا سوداء معولمة تربط بين أسر فقيرة في إثيوبيا أو الصومال، ومهربين في جيبوتي، وشبكات اتجار في اليمن، في دائرة مغلقة من الاستغلال المتكرر. إنها دورة جشع تستنزف كل ما لدى المهاجر وأسرته من مدخرات، بينما تتركه أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

من هم العابرون؟ شباب على دروب الخطر

تُظهر بيانات مركز الهجرة المختلطة (MMC) أن المسار الشرقي للهجرة تحكمه بالدرجة الأولى فئة شبابية يائسة تبحث عن فرصة للنجاة أو تحسين حياتها. فـ99% من المهاجرين الذين شملتهم العينة رجال، ينتمي معظمهم إلى الفئة العمرية ما بين 18 و34 عامًا، وهي مرحلة عمرية يُفترض أن تكون في ذروة الإنتاج وبناء المستقبل، لكنها في بلدان القرن الإفريقي مرادفة للفقر، البطالة، والنزاعات الممتدة.

من حيث الجنسية، يشكّل الإثيوبيون 93% من العابرين، بينما يمثل الصوماليون 7%، وجيبوتي أقل من 1%. هذه التركيبة تكشف بوضوح أن إثيوبيا هي المصدر الرئيسي للمهاجرين، مدفوعة بأزمات مركّبة: صراعات داخلية، جفاف ممتد، وفقر يضغط على المجتمعات الريفية أكثر من غيرها.

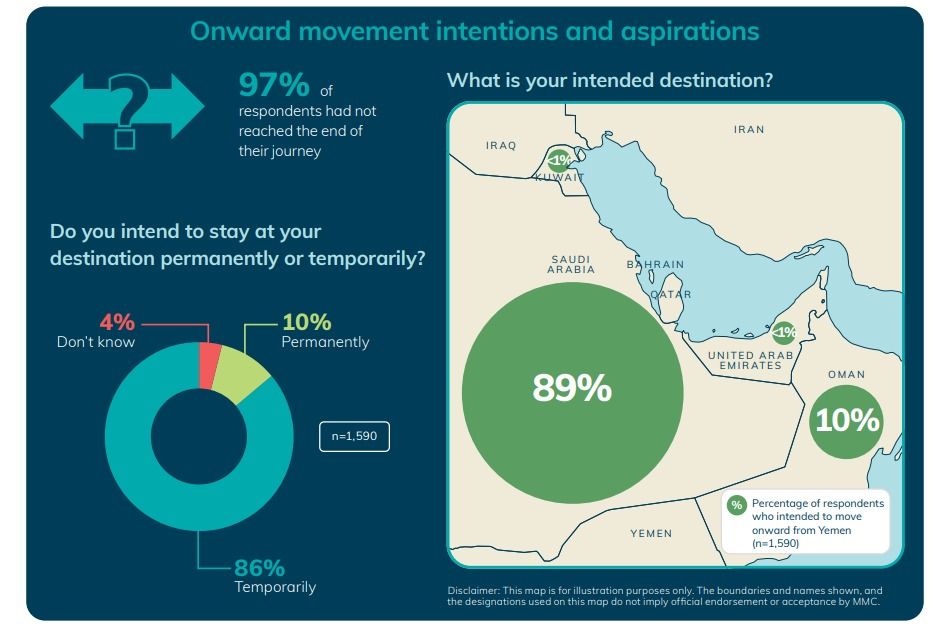

الوجهة النهائية بالنسبة للأغلبية واضحة: السعودية (89%)، تليها عُمان (10%)، بينما نسب ضئيلة جدًا تتطلع إلى الإمارات أو الكويت. اللافت أن 86% من المهاجرين لا ينوون الإقامة الدائمة، بل يرون هجرتهم مؤقتة بهدف العمل الموسمي أو جمع المال ثم العودة. أما الراغبون في البقاء بشكل دائم فلا يتجاوزون 10%، ما يعكس طبيعة هذه الهجرة كحل اضطراري قصير الأمد أكثر من كونه انتقالًا للاستقرار.

لكن الواقع القاسي يكشف مفارقة مؤلمة: 97% من المهاجرين لم يصلوا إلى وجهتهم بعد عند لحظة المقابلة. كثيرون وجدوا أنفسهم عالقين داخل اليمن، بلدٍ مثخن بالحرب والانهيار، حيث يتحولون من عابري طريق إلى ضحايا عالقين في فخاخ جديدة. بعضهم ينتهي به الحال معتقلًا أو مُعادًا قسرًا إلى بلده الأصلي، فيما يُستغل آخرون في أعمال شاقة بأجور زهيدة، أو يُجبرون على الانخراط في أنشطة غير قانونية تحت تهديد المهرّبين.

وراء كل هذه الأرقام قصص إنسانية قاسية: شباب يقطعون مئات الكيلومترات حفاة عبر الصحاري، أو يركبون قوارب مكتظة بأضعاف طاقتها، بدافع حلم مؤقت قد لا يتحقق. بالنسبة لهم، الهجرة ليست خيارًا بل هروبًا قسريًا من واقع لا يُطاق، حتى لو كانت النتيجة الوقوع في دائرة استغلال جديدة على أرض اليمن.

الوجهة المجهولة: ما بعد الوصول

بالنسبة لمعظم المهاجرين، تمثل السعودية الحلم المؤقت، حيث يأملون في العثور على عمل وجمع ما يكفي من المال لإعالة أسرهم التي تركوها خلفهم في القرى الفقيرة بالقرن الإفريقي. لكن هذا الحلم محفوف بسلسلة من المخاطر تبدأ منذ لحظة النزول على السواحل اليمنية ولا تنتهي حتى داخل دول المقصد.

تشير بيانات التقرير إلى أن 13% من المهاجرين خاضوا سابقًا تجربة هجرة مماثلة، لكن الغالبية لم تتمكن من تحقيق مبتغاها. ومن بين من عادوا، كانت العودة في 92% من الحالات قسرية: إما بطرد مباشر من دول الخليج بعد اعتقالهم بتهمة الهجرة غير النظامية، أو بترحيلهم من قِبل السلطات اليمنية بعد اعتراضهم داخل الأراضي اليمنية، أو نتيجة الاحتجاز لفترات طويلة في مراكز مكتظة وافتقارهم للموارد الأساسية.

تجربة الطرد القسري لا تمنع هؤلاء من إعادة المحاولة. أحد الصوماليين الذين تمت مقابلتهم في لحج قال: "طُردت قبل عام من السعودية، وعدت الآن لأن عائلتي جائعة. أعرف أنني قد أُطرد مجددًا، لكن ما البديل؟ الموت جوعًا؟" هذه الشهادة تجسد معضلة وجودية يعيشها آلاف المهاجرين: خيار بين رحلة محفوفة بالموت أو حياة ينهشها الفقر والجوع.

حتى أولئك الذين ينجحون في الوصول إلى دول المقصد غالبًا ما يعملون في ظروف قاسية، بلا عقود رسمية، وبأجور زهيدة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال المستمر. بعضهم يرسل المال لأسرته لأشهر، ثم يجد نفسه مطرودًا من جديد، ليبدأ الدورة نفسها مرة أخرى.

دلالات إنسانية وأمنية

ما تكشفه الأرقام أن اليمن لم يعد مجرد محطة عبور عابرة، بل تحوّل إلى سوق منظم للتهريب، تُدار خيوطه بالكامل بيد المهرّبين. فهم من يحددون نقاط النزول، وأسعار النقل، وحتى مسار الرحلة التالية. هذه السيطرة المطلقة جعلت المهاجرين رهائن لمنظومة ابتزاز تبدأ بالوعود الكاذبة، وتنتهي بالاستغلال الجسدي والنفسي والمالي.

إنها معادلة قاسية: مطاردة السلطات لهذه الشبكات قد تدفع المهاجرين نحو مسارات أكثر خطورة، مثل طرق صحراوية وعرة أو ممرات بحرية أطول وأكثر فتكًا. وفي المقابل، تركهم يعبرون بحرية يفاقم أزمة مزدوجة: إنسانية تتمثل في استمرار معاناة عشرات الآلاف من البشر العالقين في دوامة الاستغلال، وأمنية تتمثل في تعزيز نفوذ شبكات عابرة للحدود تربح مليارات من تجارة البشر وتغذي أشكالًا أخرى من الجريمة المنظمة.

التقرير يبرز أن هذه الأزمة لم تعد شأنًا إنسانيًا بحتًا، بل باتت مرتبطة بأمن البحر الأحمر والخليج. فكل مهاجر عالق بلا حماية هو هدف محتمل للعنف والتجنيد القسري، وكل شبكة تهريب تُترك دون مواجهة تتحول إلى كيان اقتصادي موازٍ يهدد استقرار المنطقة.